日期:2025-04-02

那些当时只道是寻常的句子,总会在成年后的某个瞬间突然正中心头,那时我们才惊觉,寥寥几句诗词,竟写尽了教育的真谛。

那些当时只道是寻常的句子,总会在成年后的某个瞬间突然正中心头,那时我们才惊觉,寥寥几句诗词,竟写尽了教育的真谛。

初读时只觉仲永之父短视,直到自己谋生,

方明白为什么会有“世隶耕”而“不使学”的父亲:

读书时,我们代入的是仲永的角色,只顾将“后天教育很重要”的中心思想囫囵背下,好拿到这道题分值,既羡慕仲永的天赋,又可惜他摊上了一个这样的父亲。

读书时,我们代入的是仲永的角色,只顾将“后天教育很重要”的中心思想囫囵背下,好拿到这道题分值,既羡慕仲永的天赋,又可惜他摊上了一个这样的父亲。

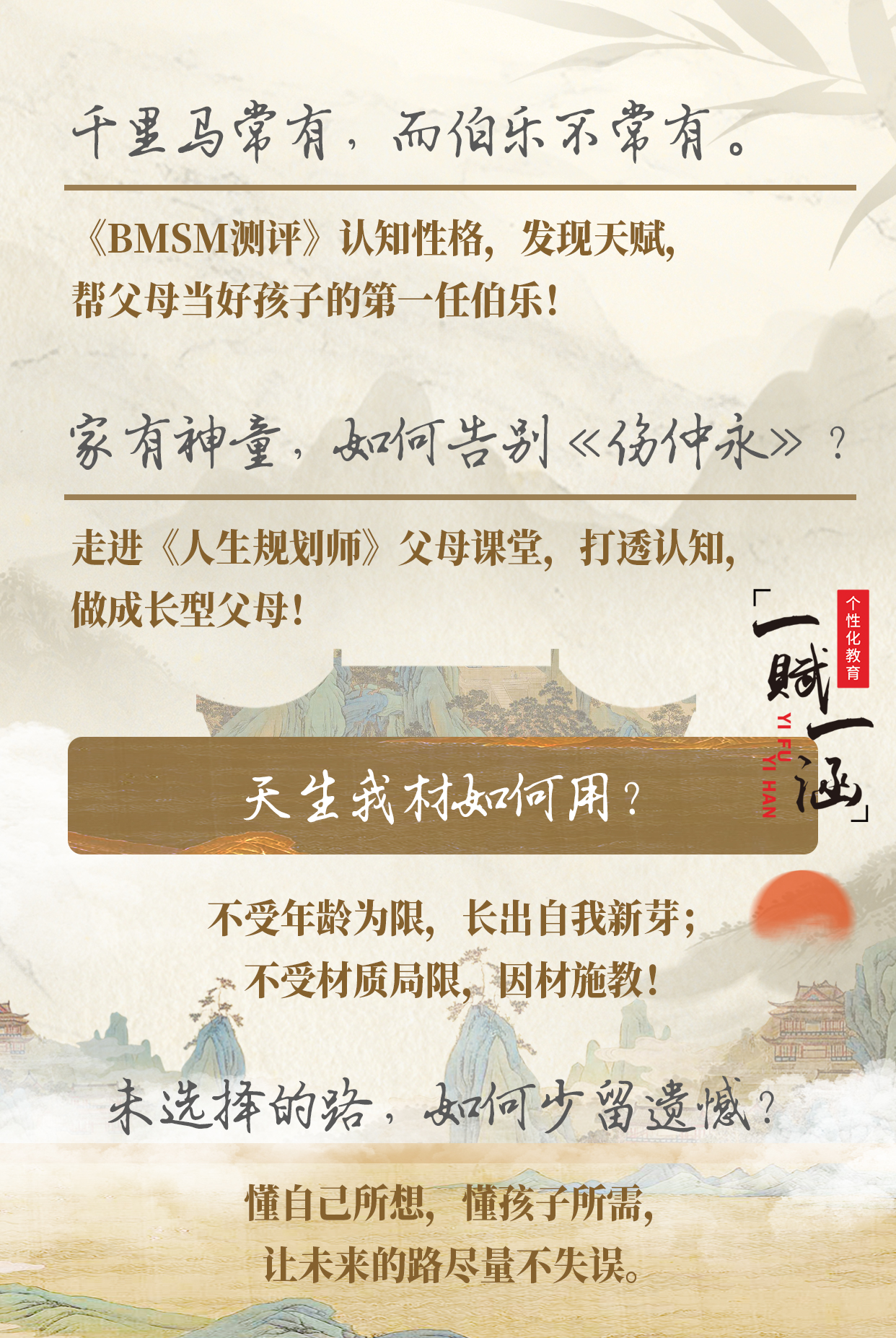

有了孩子之后再读《伤仲永》,不免唏嘘父母认知对孩子的影响之大,也不禁感慨为人父母的责任之重,养好一个孩子远比我们想的更难,特别是当孩子与我们的性格、天赋迥异的时候。

常有人说“父母的认知决定了孩子成长的天花板”,而风物长宜放眼量,为了一起破局,我们必须和孩子一同成长!

年少时,我们对未来有无限向往,

常幻想是该去清华,还是去北大,然而:

那时,我们还不懂,为何历史上那么多才华横溢的文人墨客总爱写这些“怀才不遇”“生不逢时”的诗词。内心深处,却和他们一样,渴望被赏识,被认可。

当马儿们越跑越快,“AI马”异军突起,现在,我们逐渐理解,怀才不遇或许是人生常态,而真正懂得欣赏他人价值的伯乐尤为珍贵。

成为伯乐,发现千里马已成了当代父母的必修课,毕竟,生一个自己都不认可,甚至瞧不上的孩子,实在是太痛苦了。

其实,父母和老师越是给孩子贴标签,越是强化孩子的问题,很多时候问题就会越来越严重,就像是墨菲定律一样。

【墨菲定律】

如果某件事有可能变坏,不管可能性多么小,它都会发生。

这一定律揭示了人们往往会担心最糟糕的事情发生,而往往这种担心会变成现实。

而当我们看到孩子的闪光点时,孩子就会越来越闪光。孩子的优点、爱人的长处,同事的才能……也许生活中并不缺少美,而是缺少发现美的眼睛。

连《小马宝莉》中的小马都有自己的天赋图腾,

生而为人,我们始终相信:

李白才华横溢,朝气蓬勃,在风雨中坚持做自己,将财富的流转当成人生的一部分,将挫折视为诗词的养分。

李白才华横溢,朝气蓬勃,在风雨中坚持做自己,将财富的流转当成人生的一部分,将挫折视为诗词的养分。

在人生的长河中,难免有摧眉折腰侍权贵之时,也难免偶有行路难,多歧路之感,回首再看李白,心中总有些热爱和向往呼之欲出,却又迫于事业和家庭的压力,年龄和精力的限制而欲语还休。

心理学家荣格曾提出过一个颠覆“中年危机”的定义——40岁才是生命真正的起点,我们的前半生都在攒经验打怪升级,到了40岁才真正开始解锁人生的主线剧情。

对世界的好奇、热情和勇气,不是少年的专属,人如植物,枯荣有时,即使偶尔枯萎,也会在春天长出新芽,30岁,40岁,50岁,请耐心等待,并在等待的日子里积蓄力量,每一岁都会有新的春天。

如果能回到过去,

你还做同样的选择吗?

当重生穿越的小说越来越多,场景越来越丰富,那些关于青春和遗憾的美梦,总让人忍不住回想过去的那些选择。

当重生穿越的小说越来越多,场景越来越丰富,那些关于青春和遗憾的美梦,总让人忍不住回想过去的那些选择。

从选择兴趣班到文理分科,从和谁做朋友到和谁结婚,回不去的里青葱岁月里,千万种选择,一步步成了现在你我的样子。

那时候,我不明白什么叫“未选择的路”,就已在懵懂中完成了很多重要的选择。当我再次回到路口,踏入同一条河流时,我的身份已从孩子成了家长。

很多时候,我们不想成为孩子口中啰嗦的爸妈,却总是忍不住一次次叮嘱孩子,只因“我走过的弯路,吃过的亏,希望你不要重蹈覆辙”。

走了很远的路,

还是清晰地记得当时看课文的心境;

和父母越来越远,

依然记得自己是个孩子时的笑与泪。

教育是课堂上的一寸一光阴,也是慈母手中的线。冥冥之中,父母做过的决定,说过的话总能对我们产生深远的影响,这也是近些年,“原生家庭”频频被人提起的原因。

家庭教育的重要性不言而喻,教育的答案写在家长的一言一行里,写在孩子日常的一点一滴里,也写在课堂的每时每刻里。

吃过的每一口饭,都有好好地长成了我们的血肉,

读过的书,上过的课,终会凝聚成星光,照亮我们前行的路。

既是成长型家长,也是会成长的自我。

也请相信:

只要你不愿意,就无人能定义你的边界

成功不是唯一标尺,挣扎也不是生活的全貌

在996的加班灯下,在育儿在凌晨三点

我们的每一次努力,都是给命运的回答